カーソルは空間の中で自由に動かすことができますが、時としてモデリング要素を作業平面のグリッド、既存のオブジェクト、または空間の座標に関連付けたいこともあるでしょう。カーソルの動きは、グリッドや、任意の点から特定の距離や角度に、また既存のオブジェクトの特定の部分に、またはデカルト座標を入力して2Dまたは3D空間の特定の点に拘束することができます。

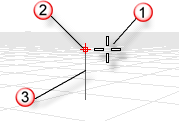

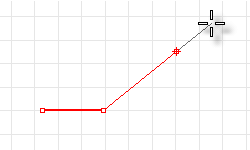

カーソルは、カーソル (1)とマーカー (2)の2つの部分で構成されています。カーソルは常にマウスについて動きます。

マーカーはグリッドスナップや直交モードなどによって動きが拘束され、カーソルの中心から離れる場合があります。マウスの左ボタンを使って点をピックする場合、実際に選ばれるのは十字線の位置ではなくてマーカーがある位置です。

マーカーの動きが拘束されている場合(例えば昇降モードで)は、トラッキングライン(3)も表示されます。

マーカーの動きを拘束すると、マーカーをモデリング空間の特定の点、または指定された線上に拘束できます。この機能を使うと、モデリングが正確に行えます。

グリッドスナップはマーカーの動きを仮想の無限に広がるグリッドに拘束する機能です。スナップ間隔は自由に設定できます。

ステータスバーのグリッドスナップペインをクリックするとグリッドスナップのオン、オフが切り替ります。

直交モードは、マーカーの動き(またはオブジェクトのドラッグ)をある特定の角度に拘束します。デフォルトでは直交モードはマーカーの動きをグリッド線に平行に拘束しますが、これは変更することができます。直交モードは製図やアニメーションプログラムに使われている軸ロックに似ています。

ステータスバーの直交モードペインをクリックして直交モードのオン、オフを切り替えます。Shiftキーを押しながら操作をすると、直交モードは一時的にステータスバーと反対の状態に切り替わります。

直交モードはオブジェクトをドラッグする際に特定の軸に平行して動きを拘束する際にも使用できます。

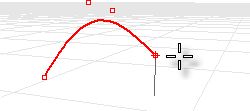

直交モードはコマンドに対する1つ目の点をピックした後から有効です。例えば線を作成中、1つ目の点をピックした後に、2つ目の点を指定するためにカーソルを動かすと、カーソルの動きは直交モードの角度に拘束されます。

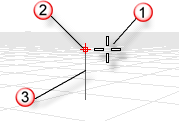

直交モードがオフ(左)、直交モードがオン(右)

操作中に一度だけマーカーの動きを特定の角度に拘束したい場合、後で説明する角度拘束が便利です。この機能を使うと、直交モードの角度設定を変更して操作し、その後で再度角度設定を元に戻すという手間が省けます。

オブジェクトスナップとは、マーカーの動きをオブジェクト上の特定の点に拘束する機能です。オブジェクトスナップを使うと、点を指定する指示がプロンプトで表示された時に、マーカーを既存のジオメトリの特定の場所に拘束することができます。オブジェクトスナップがオンになっている状態でカーソルを特定の点の近くに移動すると、マーカーがその点にジャンプします。

オブジェクトスナップは、ピックからピックへ連続して使うことも、一度だけのピックに対してだけ有効にして使うことも可能です。継続オブジェクトスナップは、ステータスバーを使って設定することができます。オブジェクトスナップにはいくつかの種類があり、カーソルの動きをオブジェクトの特定の部分に拘束するという働きはどれも同じですが、どの部分にスナップできるかが異なってきます。また、一度だけのピックに有効な特別な機能を持つオブジェクトスナップもあります。

同じオブジェクトスナップを何度も連続して使う場合、継続オブジェクトスナップを使います。このオブジェクトスナップは簡単にオンとオフが切り替えられるので、一度設定しておき、操作の妨げになる場合にオフにすることができます。違うオブジェクトスナップをいくつか同時にオンにしたり、すべてをオフにすることもできます。

複数のオブジェクトスナップが同時にオンになっていたり、グリッドスナップや直交モードがオンになっていると、それぞれが他の機能を邪魔し合い、操作の妨げになる場合がありますが、オブジェクトスナップは通常、グリッドスナップや他のカーソルの拘束機能より優先されて働きます。

オブジェクトスナップと他のカーソルの制限機能を組み合わせると便利な場合があります。この例については、この章の後半で説明します。ビデオを含むより詳しい情報については、Rhinoのヘルプトピックのオブジェクトスナップをご覧ください。

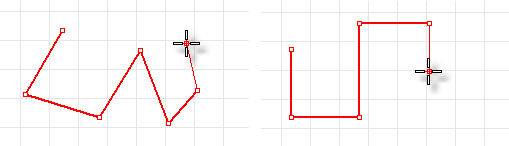

Osnapパネル

Osnapパネルは通常画面の左に位置しています。

| 4 | チェックボックスをクリックすると、オブジェクトスナップが有効になります。 |

| 4 | チェックボックスを右クリックすると、クリックしたオブジェクトスナップだけが有効になり、その他は無効になります。 |

| 4 | オブジェクトスナップがオンになっている状態の時にカーソルをオブジェクトスナップが指定されている点の近くに移動すると、マーカーがその点にジャンプし、ツールヒントが表示されます。 Osnapパネルのチェックボックスは、継続オブジェクトスナップに対して一時使用のオーバーライドを許可します。 |

継続オブジェクトスナップを一時的にすべて無効にするには

| 4 | Osnapパネルのすべて無効ボタンをクリックします。 チェックマークが付いているすべてのオブジェクトスナップが一時的に無効になります。 |

すべての継続オブジェクトスナップのチェックマークを外して一度にすべてオフにするには

| 4 | Osnapパネルのすべて無効ボタンを右クリックします。 継続オブジェクトスナップがすべてオフになります。 |

一度のクリックで1つのオブジェクトスナップだけをオンに、他のオブジェクトスナップはすべてオフにするには

| 4 | Osnapパネルで、オンにしたいオブジェクトスナップを右クリックします。 |

複数の参照点を選択したり、その他の高度なコントロールを追加したりすることもできます。詳細については、Rhinoのヘルプトピックのオブジェクトスナップをご覧ください。

点の入力の際は、マーカーを1つ前の点からある一定の距離または角度に拘束することができます。一度距離を設定すると、マーカーはどの角度にでも移動することができます。距離拘束をした後にさらに別のスナップ機能を使って、マーカーの位置する線の方向を正確に指定することもできます。

Lineなどの、2つの点の位置の入力が必要なコマンドを実行中、最初の点を配置します。次のプロンプトで、距離を入力してEnterキーを押します。

マーカーの位置が、前の点から指定した距離分離れた位置に拘束されます。最初の点からカーソルを動かし、任意の点を選択します。

角度拘束は直交モードに似ていますが、どんな角度にでも設定することができ、その設定は一度だけの操作に対して有効です。

「<」の記号は、幾何学で角度を示すのに使われる記号に形がよく似ているので使われています。

マーカーの動きは、1つ前の点から、入力された角度単位で放射線状に伸びる線上に拘束されます。入力された角度は作業平面のx軸から反時計回りに適用されます。負の数字を入力した場合、角度はx軸から時計回りに適用されます。

距離拘束と角度拘束は、同時に使うことができます。

| 1. | 値ボックスで距離をタイプし、Returnキーを押します。 |

| 2. | 値ボックスで<キーを押し、角度をタイプしてReturnキーを押します。 距離と角度はどちらを先に入力してもかまいません。マーカーは、入力した距離と角度増加値で、最初の点の回りを移動します。 |

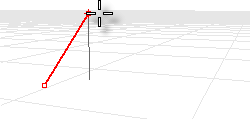

作業平面に垂直な座標の位置を決定するために2つ目の点をピックします。マーカーの動きは、違うビューポート、またはPerspectiveビューポートで見るとよく分かります。カーソルを移動して、マーカーが基点から垂直に、トラッキングラインに沿って動くことを確認してください。

点はマウスでピックすることも、作業平面からの高さを数字で入力することもできます。正の数を入力すると点は作業平面の上に配置され、負の数を入力すると点は作業平面の下に配置されます。オブジェクトスナップやグリッドスナップなどの他のカーソルの動きを拘束する機能を一緒に使って1つ目の点を指定し、オブジェクトスナップを使って高さを指定することもできます。

マーカーを作業平面のz軸方向に移動させるには、Command ⌘キーを押して、作業平面上の任意の点をクリックし、マーカーを作業平面から垂直に移動させます。

この拘束が、昇降モードと呼ばれます。昇降モードを使うと作業平面でピックした点を垂直に移動できるため、Perspectiveビューポートでの作業が楽になります。

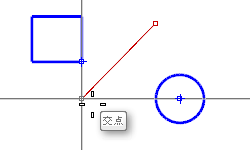

スマートトラックとは、様々な3D点、空間のその他のジオメトリ、そして座標軸の方向間にある(潜在的な)関係を使用してRhinoのビューポートに一時的に作成される、参照点や参照線の機能です。

一時的な無限の線(トラッキングライン)と点(スマート点)が、実際の線や点のようにオブジェクトスナップに使用可能です。

トラッキングラインの交点、垂線、スマート点、トラッキングラインと実際の曲線の交点にスナップできます。トラッキングラインと点は、コマンドを実行中常に表示されます。

Rhinoは、作業平面座標とワールド座標の2種類の座標系を使います。ワールド座標は空間に固定されていますが、作業平面座標は、それぞれのビューポートで定義されます。

Rhinoのプロンプトに点を指定するようにメッセージが表示された時、2Dのデカルト座標を入力すると点は現在のビューポートの作業平面上に配置されます。座標系と数値の拘束についての詳細は、www.mathopenref.com/coordinates(英語)をご覧ください。

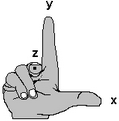

Rhinoは、右手の法則に従っています。右手の法則は、z軸の方向を決定する際に便利です。右手の親指と人差し指で直角を作ります。親指が正のX方向を向き、人差し指が正のY方向を向いている時、手のひらは正のZ方向を向いています。

Rhinoには1つのワールド座標系があります。ワールド座標系はアクティブビューポートの作業平面とは独立しており、変更することはできません。Rhinoのプロンプトに点を指定するようにメッセージが表示された時、ワールド座標系を使って点の位置を入力することができます。

各ビューポートの左下の隅に表示される矢印のアイコンはワールド座標のx、y、z軸を表します。ビューを回転すると矢印も向きを変えて、常にワールド座標軸の方向を示します。

![]()

各ビューポートには作業平面が設定されています。作業平面は机の表面のようなもので、座標入力、昇降モード、オブジェクトスナップ、または入力が拘束されているその他のいくつかのオプションを使わない限り、カーソルは常にこの作業平面上を移動します。作業平面には原点、xとy軸、そしてグリッドが表示されます。作業平面の向きは自由に設定でき、デフォルトでその設定は他のビューポートの作業平面と独立して指定することができます。

作業平面はビューポートのローカル座標を表し、ワールド座標系とは異なる座標系を表すことができます。

Rhinoの標準ビューポートにはそのビューポートに対応する作業平面が用意されています。デフォルトのPerspectiveビューポートはワールドTop作業平面を使用します。これはTopビューポートの作業平面と同じです。

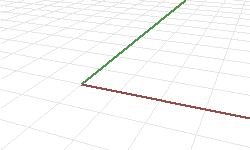

作業平面上にはグリッドが表示されます。赤い線は作業平面のx軸を表します。緑の線は作業平面のy軸を表します。赤い線と緑の線が交わる点が作業平面の原点です。

作業平面の向きと原点を変更するには、CPlaneコマンドを使用します。既に設定されている作業平面(Top、Right、Front)を使うと、よく使われる作業平面をすぐに呼び出すことができます。更に、名前の付いた作業平面を保存したり元に戻すことができる他、他のRhinoファイルから名前の付いた作業平面を読み込むこともできます。

2D作業平面座標

| 4 | 値ボックスでx,yの形式で座標を入力します。xはx座標の値、yはy座標の値です。

|

3D作業平面座標

| 4 | 値ボックスで、x,y,zの形式で座標を入力します。xはx座標の値、yはy座標の値、zはz座標の値です。 座標値の間にはスペースは入れないでください。 |

| 4 | 作業平面の原点からx軸方向に3単位、y軸方向に4単位、z軸方向に10単位離れた位置に点を配置する場合は、プロンプトで3,4,10と入力してください。 |

Rhinoは最後に使われた点の位置を記憶しており、その点の位置を元に相対座標を使って次の点の位置を指定することができます。相対座標入力は、複数の点を入力する時のように、その絶対座標ではなく、相対座標が分かっている場合に便利です。1つ前に入力した点からの位置関係を元に点を入力するには、相対座標を使います。

相対座標を使用するには

| 4 | 値ボックスでrx,yの形式で座標を入力します。この時のrは座標が1つ前の点に相対であることを意味します。 |

例えば

| 1. | Lineコマンドを開始します。 |

| 2. | 直線の始点…のプロンプトで、線の始点をクリックします。 |

| 3. | 直線の終点…のプロンプトで、r2,3とタイプし、Enterキーを押します。 線は、1つ前に入力した点からx軸方向に2単位、y軸方向に3単位の位置まで作成されました。

|